Александр Марков, Юлия Иванова, Павел Соколов, Петр Резвых

Естественное состояние и человек исторический. Идеи Руссо в контексте интеллектуальной культуры Запада

Проблема узурпации власти и естественного состояния оказалась в центре внимания российских исследователей интеллектуальной истории. Как найти институты и формы, в которых узурпация — нонсенс?

8 337

8 337

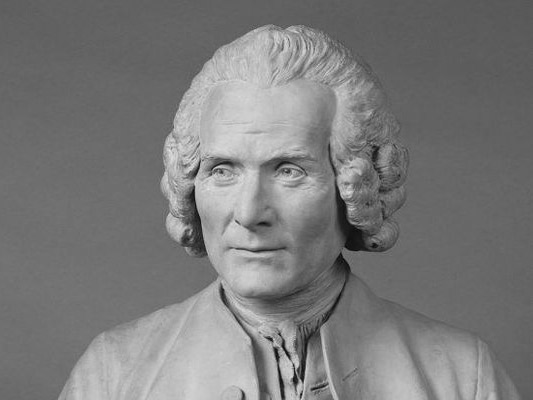

© RMN (Musée du Louvre) / Réu

Материалы секции конференции «Руссо и руссоизм в интеллектуальной культуре Запада» (ИГИТИ НИУ-ВШЭ, ИМЛИ РАН, 14 ноября 2012 г.).

Юлия Иванова. Прежде Руссо: socialitas — закон природы или функция суверенитета

Согласно нашему изначальному замыслу, эта секция конференции должна была быть не столько о Руссо, об истоках, контекстах его идей или об их рецепции, сколько в честь Руссо: мотивы, присутствующие у Руссо и находимые также у других политических мыслителей. И я хочу пойти по этому пути. Я подчеркиваю, что те авторы и идеи, о которых я сейчас скажу, возможно, никак с Руссо не контактируют: он их, скорее всего, даже не читал. Но в них интересны их собственные решения проблем, которые видел и Руссо, — он обозначил их в своем «Общественном договоре».

Как и обещано в очень общей формулировке темы моего сообщения, я хочу сказать несколько слов о том, как мыслилась социальность в эпоху, предшествующую Руссо. Это исследование — часть большого проекта по изучению концепций социальности в так называемой politica barocca — в сочинениях итальянских апологетов Контрреформации XVI — начала XVII века. Сейчас я хотела бы выделить только один аспект этой весьма широкой темы: взаимовлияние и взаимообусловленность социальности и религии.

Руссо в главе о законодателе выделяет такие важные моменты:

Во-первых, законодатель должен коренным образом преобразовать человеческую природу граждан — пересоздать ее при помощи каких-то одному ему известных средств, чтобы из «замкнутого и изолированного целого» каждый индивид согласился стать частью какого-то более крупного организма.

Во-вторых, законодатель должен изъять у человека его собственные, естественные, силы и насадить в нем новые — причем такие, которыми индивид принципиально не сможет пользоваться «без содействия других» людей.

И тогда возможен положительный прогноз судьбы государства — при условии, что естественные силы индивидов сходят на нет, а вот эти самые загадочные новые — «возрастают и укрепляются».

Я остановлюсь на положении о превращении «замкнутого и изолированного целого» в часть более крупного организма.

Существует хрестоматийный тезис, что в европейской мысли раннего Нового времени существует две модели социальности. Мы их очень условно обозначим как позитивную и негативную. В позитивной модели социальность — в природе вещей, она составляет естественное свойство человека. Это модель, идущая от Аристотеля, который говорит, что в основе всякого сообщества лежит дружба, и еще — что дружба людям в принципе приятна; а также от Цицерона, который в противовес «негативной» концепции общежития (люди объединяются для совместной жизни, потому что в одиночку не могут добывать себе пропитание и защищать себя) выстраивает «позитивную» концепцию, согласно которой опять-таки социальность есть естественное свойство человека, и доказательство тому — то, что человек обладает таким свойством, как речь, — то есть особым органом, который может находить себе применение только в общении с себе подобными, а наедине с самим собой совершенно не нужен.

А вторая модель, разрабатываемая авторами раннего Нового времени, — назовем ее негативной — предполагает, что социальность есть вещь искусственная, вторичная по отношению к человеческой природе, самодостаточной и, скорее, противящейся общежитию, чем способствующей ему.

И тогда фокус рассмотрения проблемы возникновения общения между людьми смещается к тому, какими средствами и путями эта искусственная и вторичная по сути своей социальность достигается.

И здесь возможны различные версии. Множество разрозненных индивидов может само сотворить из себя общество — например, уставшие от перманентной войны всех против всех люди самостоятельно принимают некое совместное решение, в результате которого устанавливается всеобщий мир, а люди эти делаются членами одного организма (как это обстоит у Гоббса). Или же среди множества людей находится такой субъект (или группа субъектов), который берет на себя функцию «организатора общения»: он принимает меры, благодаря которым между отдельными людьми устанавливаются связи и обособленные индивиды объединяются в сообщество.

В этой второй модели следует выделить два момента. Первый — это необходимость такого компонента, как начало: социальности в природе нет — и вот она возникает как результат рационального решения, претворяемого в жизнь сознательным усилием воли. Концепции такого рода описывают два состояния человека — «естественное» и «общественное», разводя их в две фазы исторического процесса с отчетливо обозначаемым водоразделом между ними: так возникает исторический сюжет, который так или иначе будет эксплуатировать мифологему «начала» — это будет или «заключение договора», или приход правителя, который учредит новый порядок в обществе (как вариант — под лозунгом «возвращения общества к его здоровым основаниям», как советовал Макиавелли).

Второй момент — это суверен как источник отношений между людьми и общения между ними. В этой модели общение (в позитивном смысле — то есть не война, а мирные отношения) никогда не непосредственно: оно всегда осуществляется через властную фигуру. Суверен не просто гарант мира и справедливости, он еще и гарант социальности, гарант вообще какого-либо отношения, которое может возникнуть. Примерами могут служить построения Бодена или Гоббса; у Бодена интересно то, что основанием и условием социальности может быть любая субстанция, внеположенная множеству людей, — не только властная фигура, возвышающаяся над «мультитудом», но и некоторая вещь, нематериальная или даже материальная, сподвигающая людей к совместному обладанию ею (это может быть принадлежность к одной иерархической системе; общие для ряда людей «народ, триба, язык» — по выражению Цицерона; политическая партия, вид идеологии или какая-либо доктрина; общественная институция или даже просто материальная собственность).

Представляется возможным образование гибрида позитивной и негативной моделей — стоит только признать одновременно и то, что социальность есть естественное изначальное свойство человеческой природы, и то, что социальность может учреждаться только благодаря суверену и благодаря некоему совместному обладанию некоей вещью. Так рождается отчасти педагогический, отчасти управленческий, менеджерский подход к проблеме социальности. В социальности и для социальности людей можно воспитывать и социальностью людей можно управлять. В контрреформационной мысли именно сообщество христиан, как раз в данную эпоху благодаря географическим открытиям уверенно шедшее к тому, чтобы стать всемирным, наиболее пригодно для того, чтобы реализовать обе части этой программы «всеобщей социализации». Припомним, кстати, что в «Общественном договоре» Руссо отмечал особое политическое совершенство Римской церкви как политического организма.

Я хочу показать пример — ряд рассуждений, принадлежащих одному из самых плодовитых, но совершенно забытых ныне писателей рубежа XVI–XVII веков. Это сотрудник проекта «Церковных анналов» Чезаре Баронио и член одной с ним конгрегации Римского Оратория Томмазо Боцио. Это автор, который если и известен современным историкам, то только тем, что он был неутомимым оппонентом Макиавелли: по заказу Климента VIII он написал несколько книг, каждая из которых имела целью опровергнуть какой-нибудь один-единственный тезис Макиавелли (или даже не тезис, а просто вскользь брошенную в «Государе» или в «Рассуждениях о декаде…» фразу).

Боцио был автором теории signa Ecclesiae: это система историчеки открывающихся подтверждений истинности тех установлений, которые Церковь принимает, и действий, которые она совершает. Одним из таких signa выступает царящая в мировом сообществе католиков дружба — amicitia. В своих рассуждениях об этой дружбе как основании, на котором зиждется католический мир, Боцио отталкивается от античной поговорки, воспроизведенной Аристотелем, — «У друзей все общее». Эта общность обладания чем-то или причастность к чему-то и есть парадигма социальности членов Католической церкви.

Общность имущества у католических клириков осуществляется через бенефиции. Те еретики, которые налагают свои нечестивые руки на то, что составляет общее благо всех, то есть на церковное имущество, совершают то самое, о чем сказал Цицерон: «Те, кто похищает дружбу, похищает у мира солнце». Как общие блага не могут передаваться по наследству, покупаться или приобретаться по договору — они присуждаются по заслугам и в соответствии с достоинствами, так и места в церковной иерархии: их можно заслужить лишь целомудрием жизни и благочестием; они тоже находятся в общем пользовании. Ибо Христос не назначал королей и императоров в своей Церкви, но Св. Дух вдохновил епископов, чтобы они руководили народом. Даже Св. Престол находится во всеобщем пользовании, и кто угодно может взойти на него. «В Церкви добродетель дружбы достигает большего совершенства, нежели в каком бы то ни было ином сообществе смертных (mortalium coetu)». И хотя клирики весьма обогащаются от бенефиций, все равно излишки распределяются между бедными или отдаются на благочестивые дела, и тем самым в Церкви происходит еще большее обобществление благ. Ибо все могут видеть, сколько монастырей, храмов, госпиталей и других святых мест сооружается, охраняется и украшается людьми Церкви (ab Ecclesiascicis). В Париже действуют 62 коллегии, в которых воспитываются бедные и получают образование, — и все эти заведения основаны и поддерживаются силами церковников, как отмечает Генебрард в своей хронике.

Римский папа — залог вечного сохранения права дружбы среди католиков. Ведь стабильность учения, сохраняемого Св. Престолом, — лучшее доказательство единомыслия католиков всех времен: их умы (mentes) как будто связаны на все века узами единой веры. Ибо, как показал автор в предыдущих «Знамениях» (О Пруденции), ни один папа не был зачинателем ереси; и папы всегда радели о том, чтобы со всех концов ойкумены верующие съезжались на соборы. Тем самым доказывается беспримерность усилий римского престола по объединению многих народов в лоне единой веры. Ни один другой престол не знал столько мучеников, столько страстотерпцев, пострадавших от императоров и других гонителей веры ради сохранения единодушного согласия между всеми католиками, как страдал, продолжает и впредь будет страдать за это престол римский. Претерпевает Св. Престол и всевозможные бедствия, обороняя «общности дружбы, распространяющейся на блага Церкви» (amicitiae communionem pertingentem ad bona Ecclesiactica), от нечестивых князей, не питающих уважения к Церкви и ее учению. При этом подчеркивается интернационализм как один из принципов, неукоснительно соблюдаемых Римским престолом. Только в Риме блага Церкви уделяются не одним лишь италийцам, но и иноземцам, чего совершенно не бывает в других местах, где тоже есть католики.

И епископское, и папское достоинство сообщается представителям всех народов.

Боцио говорит о «тройственном единении умов, благ и достоинств» (triplex conjunctio mentium, bonorum et dignitatum), о котором римский понтифик заботится всеми возможными способами. И прежде всего он создал для защиты этого тройственного единения рыцарские ордена (ordines militum religiosi), члены которых, будучи связаны узами дружбы, освобождены от всех прочих мирских забот и должны лишь оберегать «христианскую республику» (Respublica Christiana) от ее недругов.

Но есть и другое единение, которое поддерживает «права благороднейшей дружбы между католиками»: это единение тел (corporum). Ибо если еретики разрешают производить расторжение брака по самым ничтожным причинам, то католики признают брачный союз нерасторжимым. И узы брака понтифик признает столь важными, что из-за развода отлучает от церкви даже императоров и королей.

Исповедь перед священником Боцио также причисляет к способам общения между католиками, поддерживающим дружбу между ними и свидетельствующим о ней. Ибо если «у друзей все общее», то можно ли достичь большей близости в общении, нежели та, когда один человек поверяет другому самые сокровенные свои помыслы, чувства и даже заблуждения. Такая предельная откровенность и рождает между католиками ту удивительную взаимную любовь (amor mutuus), которую особенно часто можно видеть в Риме между монашествующими. Ибо когда грешник исповедуется, он становится причастником заслуг Иисуса Христа и всех святых, чьи заслуги как бы эманируют из заслуг Христа (a Christi meritis emanant): он становится причастен ко всему, что совершено благого во всем католическом мире, и об этом свидетельствует сама формула отпущения, произносимая священником.

Еще один вид единения — тот, который мы исповедуем, произнося Символ веры. Его понтифик преподает через распространение индульгенций (indulgentiarum largitio). Все, что католики делают или претерпевают в мире, они стремятся делать или претерпевать, руководствуясь примером Христа (exemplo, ac modo). Ибо все, что Он совершал или терпел, было во имя тех, кто связан с Ним единой верой. Так же поступают и все католики, достигая в этом большей или меньшей степени совершенства, — ибо каждый из них и ко Христу близок в большей или меньшей степени. Вины тех, кто менее совершенен и больше грешит, изглаживаются и искупаются добрыми делами и благочестием тех, кто стоит ближе ко Христу.

Сам Христос называл тех, кто шел за ним, друзьями и братьями (amicos et fratres). И христианские князья располагают множеством способов, снизойдя с высоты своего положения, сравняться с другими людьми.

Никто не может считать что-то справедливым или несправедливым, истинным или ложным, если это не подтверждает вся Церковь, установлениями и решениями которой связан даже и сам понтифик.

Есть и политические аспекты христианской дружбы: «знамение мира» и «знамение распрей между еретиками» — автор показывает, что среди католиков мир гораздо прочнее, нежели среди тех, кто далек от Церкви, и междоусобиц много меньше. И в «знамении непреходящей череды мучеников» автор говорит, что подтверждением тому служит факт, что всегда находились и находятся святые люди, готовые отдать жизнь за церковь — за благо и достоинство всех ее чад, «ибо нет больше той любви, чем если кто положит душу свою за други своя». А потому и государства католиков живут дольше, чем государства других народов. Боцио долго сравнивает протяженность существования государств Древнего мира с протяженностью жизни современных ему городов-государств Италии: выясняется, что Венеция, Генуя, Флоренция и Пиза существуют дольше всех известных государств-долгожителей дохристианского мира.

Дружба и любовь, царящие между гражданами в христианских государствах, связывают друг с другом и целые христианские народы. Христианские народы, даже когда воюют между собой, никогда не уничтожают друг друга до конца — в то время как Плиний сообщает, что римляне только в Лации уничтожили тридцать три народа. И христианские владыки очень любят друг друга — особенно чтут они право кровного родства (jus consanguinitatis). Долговременность существования династий европейских владык служит подтверждением их взаимной любви. Да, между папой и императором всегда существовали трения, потому что император желал небо подчинить земле — требовал, чтобы мирские дела и мирская власть стояли выше духовных. Но что удивительно: при стольких войнах на протяжении стольких веков никогда ни император не хотел смерти папы, ни папа не искал способа умертвить императора. А ведь при этом императоров и королей часто убивали те, кого они любили и почитали себя любимыми теми самыми людьми, что становились потом их убийцами. И если даже папу брали в плен, ему не причиняли вреда. И удивительно отношение пап к своим соперникам: ведь среди людей, претендующих на одно место, часто вспыхивает зависть. А между тем ни один из воздвигнутых когда-либо антипап, попав в руки истинного папы, не был убит.

Отсюда один вывод: христиане полагают себе примером Христа, распятого не только за друзей, но и за недругов своих. Магометане не создали ни одного государства, потому что между ними все время идет война, и вообще на Востоке везде перманентные войны. И к распрям еретики склонны больше, чем католики. И им свойственно вероломно нарушать заключенные союзы, что подтверждается многими примерами древней (от времен Феодосия Великого, заключившего союз — societas — с готами-арианами) и современной истории.

В литературе конца XVI века есть рекомендации по «управлению дружбой». Джованни Ботеро говорит: Бог устроил мир таким образом, что заставил людей общаться между собой посредством торговли, потому что Он не додал в одних местах ойкумены тех благ, которые поместил в избытке в других местах. Вот и правители должны организовывать общественную жизнь так, чтобы люди не могли поступить иначе, нежели пребывать в дружеском общении. Нужно соответственно организовывать ландшафт: уделять больше внимания устройству коммуникаций (особенно водных), потому что тогда люди будут приезжать друг к другу и между ними возникнет дружба, а затем и любовь. И вообще нужно делать ландшафт просматриваемым и тем самым сподвигающим людей к пристойному и взаимно доброжелательному поведению: например, хорошо устроить университет в городе, но, чтобы молодежь не дралась и не играла в азартные игры, нужно устроить большие пространства для спортивных игр, и желательно, чтобы их было видно многим. Здесь мы видим идею как бы ненавязчивого, исподволь осуществляемого упреждающего контроля действий подданных: в них следует не то чтобы воспитывать положительные свойства — социальность, главным образом, — а, скорее, делать так, чтобы они иначе, чем хорошо, поступать не могли.

Руссо говорил о том, что так называемое истинно христианское государство обречено: в нем каждый будет только исполнять свой долг, не заботясь о политической и экономической эффективности своих действий, а если в таком вот совершенном обществе возникнет один Катилина или один Кромвель, то оно немедленно впадет в его нечестивые руки и тем самым погибнет. Но контрреформационные мыслители нашли превентивную меру против этого «крушения и гибели». Нужно просто отождествить эсхатологический горизонт с правлением католического суверена, и желательно папы или его представителей — чтобы и духовная, и светская власть совпадали в одних руках. У Томмазо Боцио среди его signa есть signa temporalis felicitatis: это манифестации земной успешности Церкви и ее членов. Ссылаясь на Иоанна Златоуста, он говорит о том, что обещанные Христом блага, относимые в христианской традиции к будущей жизни, на самом деле суть блага жизни нынешней. То есть когда Христос обещает, что оставившим имущество, родных и рабов ради Него воздастся сторицей, то он имеет в виду как раз то, что мы и сами наблюдаем постоянно: вступая в монашеский орден, оставившие родных приобретают всех католиков, а главное — членов своего ордена, вместо братьев, вместо наследственного имущества они получают бенефиции, а вместо слуг — десятки людей, которые готовы по собственной воле оказывать им услуги как служителям Церкви. Оказывается, что подданные суверена уже сейчас живут вроде бы в нынешней жизни, но как будто бы уже и не совсем. Происходит натурализация апокалипсиса: страшный суд как будто уже происходит, и задача власти — приводить (регулярно!) к нему подданных готовыми. И отсюда два следствия. Первое — усугубление функции контроля, его тотализация: подданные должны быть, с одной стороны, максимально убережены от всякой возможности совершения греха, а с другой стороны, совершенно прозрачны для глаза начальствующих, ведь начальствующие одни только способны отследить, не зарождается ли в них склонность ко греху. Второе следствие — особый смысл и положение власти. В своем понимании власти politica barocca наследует на самом деле фигуру мысли, которая была у Макиавелли: сохранение власти как высшая ценность, обосновываемая тем, что в случае крушения власти произойдет и крушение всего государственного организма и всего общества. В исполнении контрреформационных авторов такой способ мыслить власть получает двойное обоснование: в дополнение к аргументу Макиавелли, папа как субъект власти еще и «стягивает» на себя ту фигуру неразличимости смысла и существования, которая применима только к Богу. Католическая церковь превращается под пером апологетов Контрреформации в репрезентант тотальности — в символ чистой идеи тотальности, в идеал безграничного господства, внутри которого стираются всякие различия: между настоящим и будущим, уже осуществленным и только еще запланированным, между материальным и духовным; между личной совестью и ответственностью — и бдительностью государства, осуществляющего извне контроль личной совести каждого гражданина. Поэтому допустимы становятся такие высказывания, как «связывание душ» у Ботеро.

И еще один момент, достойный того, чтобы его продумать. Всякое отношение может быть помыслено лишь тогда, когда у него есть какой-то превосходящий его смысл: отношение есть отношение чего-то — в применении к социальной сфере это может быть отношение вражды, дружбы и т.д. И если папа-суверен является гарантом отношений между христианами, то это он присваивает отношениям между ними смысл — это он есть гарант содержания социальности христиан. И тем самым их социальность выводится в эсхатологический горизонт, который одновременно есть и область действия власти — область ее неусыпного повседневного контроля и непрестанных будничных забот о подданных. И здесь, мне кажется, имеет место транспонировка той фигуры начала, или водораздела «естественного» и «социального» состояний, о которой я говорила в самом начале доклада. И вот у нас получается образ подданных: всесторонне контролируемые субъекты, которые даже чихнуть не могут так, чтобы содержание и смысл этого чихания не были заранее продуманы властью. И между этими подданными есть еще и некие социальные отношения, о специфике которых, тоже, кстати, всесторонне продуманной теоретиками контрреформации, я только что рассказывала. И смысл этой их социальности тоже определен папой-сувереном. В силу того, что «снизу», то есть собственно подданными, в таком мире не производится никаких содержаний, никаких смыслов, а все смыслы и содержания производятся только сверху и инсталлируются в умы подданных, вообще перестает быть понятно, остаются ли подданные людьми. По сути, мы имеем дело с антиутопией.

Павел Соколов. Люди Гоббса, преадамиты и los patacones: конструкция естественного состояния от Ла Пейрера до Вико

Прежде всего, меня занимает отношение проблемы естественного состояния к проблеме достоверности в гуманитарных науках раннего Нового времени, то есть к той задаче, которую авторы первого ряда раннего Нового времени ставят перед собой. Джамбаттиста Вико сформулировал ее как задачу создания «достовернейшей критики человеческого произвола», иными словами, достоверного рассуждения об универсуме человеческих действий, не регламентируемых естественной и метафизической необходимостью, не подчиняющихся логической необходимости, а лишь только человеческому произволу.

Также я постараюсь эксплицировать следы или, можно сказать, память экзегетических жанров в политической литературе раннего Нового времени. Стратегия наиболее известных авторов раннего Нового времени, которые писали о естественном состоянии, как Гоббс или Локк, в значительной мере заключалась в том, чтобы элиминировать экзегетические следы в своих текстах таким образом, что их практически невозможно обнаружить невооруженным взглядом. Это связано с их методологическими решениями, определенными философскими установками.

Наконец, нужно прояснить связь рассуждений об абсолютном начале социальности, то есть о естественном состоянии, со специфическими концепциями телесности и материальности дополитических людей. Начну с последнего как с наиболее специальной, может быть, проблемы — как соотносятся телесность и эпистемологические основания рассуждения о дополитическом состоянии.

Яснее всего это можно увидеть на примере Джамбаттиста Вико и того рассуждения о естественном состоянии, которое можно найти как в «Новой науке», так и в других его сочинениях. Какова цель «Новой науки»? Ее можно коротко описать как кенотическое погружение в начала человеческой истории, то есть задачу, практически невозможную.

Вико рассуждает таким образом: для того чтобы разум, человеческий разум в целом и философский разум специально приобрел социально-политическое измерение, необходимое ему для того, чтобы критика человеческого произвола была возможна, ему следует овладеть сопротивляющимся и чуждым ему материалом дорефлективных, дорациональных человеческих действий, человеческих практик. Предельной противоположностью явленного разума философов (ragione spiegata) являются как раз начала человеческой истории.

Развитие познавательных способностей человеческих мыслится Вико как переход от таких форм, как фантазия, то есть укорененных в телесности познавательных форм, к разуму, уже минимально связанному с телесным субстратом. Оказывается, что первобытные люди, у которых именно эти примитивные познавательные способности были более всего развиты, — обладавшие, в частности, неукротимым воображением, — оказываются наделены и гипертрофированной телесностью. Именно поэтому Вико характеризует их как гигантов, или los patacones, заимствуя это испанское слово из лексикона сообщений о делах в Новом свете.

Таким образом, проблема телесности древнейших людей оказывается связана с реабилитацией вероятностного аргумента, то есть с той реабилитацией риторики не строгого, не связанного логико-метафизической необходимостью рассуждения, которое Вико предпринимает даже не столько в «Новой науке», сколько в более ранних сочинениях: в «Методе изучения наук нашего времени» и «О наидревнейшей мудрости италийцев». Таким образом, задача выработки способа рассуждения о дополитическом мире оказывается связана с задачей реабилитации риторики.

При этом характерен сам аргумент, сама связь между гипертрофированной телесностью и структурой познавательных способностей. Она открывает нам очень любопытную особенность философского стиля Вико: наивно-натуралистические мифологические аргументы появляются в ключевых местах его рассуждения и, в частности, там, где собственно можно видеть центральный момент его «Новой науки», где речь идет о возникновении артикулируемого языка, о возникновении первых человеческих мыслей. Ключевой аргумент оказывается вовлечен в такую вот полусказочную натуралистическую форму рассказа о гигантах.

Вико пишет, что гиганты обладали гипертрофированной телесностью, потому что Земля после Потопа рождала большое количество селитры и серы, и вот первобытные люди, точнее, дети первобытных людей, оставленные без присмотра, катались в этой селитре и сере, и таким образом возникали гиганты. То есть мы видим, как чисто эпистемологическая проблема проникновения в первобытную структуру познавательных способностей решается на наивном натуралистическом языке. Но это как раз пример того, как проблема эпистемологических оснований гуманитарного рассуждения связывается с проблемой естественного состояния!

У Вико рассуждение о естественном состоянии имеет амбивалентный, мерцающий статус. С одной стороны, оно явным образом связано с библейским текстом. Собственно основанием всех этих рассуждений помимо тех дополнительных моментов, которые сам Вико туда привносит, становится библейский текст. Однако эту конструкцию сложно признать в полной мере конструкцией экзегетической, на что Вико указывали его критики еще в XVIII столетии, в частности, Финетти, говоря, что он подтягивает библейский текст под свои нужды.

Но вполне экзегетическую конструкцию рассуждения о естественном состоянии мы находим у более раннего автора, Исаака Ла Пейрера. Он был родом из Бордо, но происходил из испанских маранов. И Ла Пейрер особенно интересен нам тем, что обращение именно к этому автору открывает нам следы экзегетических жанров в конструкции естественного состояния Гоббса, которые сам Гоббс старался тщательно вычистить.

Сразу следует сказать, что эти следы все-таки у Гоббса можно обнаружить. В частности, такое любопытное явление: как только вышел «Левиафан», он стал предметом ожесточенной критики. Аргументы, которые предъявлялись оппонентами Гоббса, — это были в первую очередь аргументы теологические, и один из основных аргументов состоял именно в том, что естественное состояние, о котором Гоббс говорит, не может найти места в истории. Гоббс сам все время сознательно дистанцировался от исторического прочтения его рассуждений о естественном состоянии, но ему все время его пытались вменить.

Характерно, что к латинскому «Левиафану» (к латинскому изданию «Левиафана» 1668 года) он все-таки сдался и внес исторический аргумент в свое рассуждение о естественном состоянии. Он сделал это именно посредством библейского текста, сказав, что мы можем обнаружить образец, парадигму поведения человека в естественном состоянии, в истории Каина и Авеля. Но латинский «Левиафан» мало кто читал, его и до сих пор плохо знают, и поэтому этот удивительный момент остается в тени.

Другой любопытный момент: когда Гоббс пишет, как можно представить себе естественное состояние, он говорит: вообразите себе людей, как если бы они только что выскочили, словно грибы из-под земли. Этот образ мгновенного порождения людей совершенно не вяжется с библейским рассказом о сотворении, а ведет нас совершенно к другим текстам, а именно как раз к Ла Пейреру. Гоббс с Ла Пейрером были знакомы и на протяжении 11 лет состояли во время пребывания Гоббса в Париже в свите принца Конде.

Ла Пейрер прославился сочинением, которое называется «Преадамиты». Оно состоит из двух частей. Первая представляет собой экзегезу нескольких стихов из Послания к римлянам апостола Павла, то есть прав был тот шеллинговед, который сказал, что все великие революции в философии начинаются с толкования Послания к римлянам апостола Павла. Вторая называется «Теологическая система, основанная на гипотезе о преадамитах». У апостола Павла речь идет о том, что грех вошел в мир через Адама, но до закона не было греха. Ла Пейрер из этого делает вот какие выводы: коль скоро до закона не было греха, то традиционная точка зрения, согласно которой закон был дан вместе с Моисеем, несостоятельна, потому что тогда не могло бы быть грехопадения. Следовательно, закон был дан не Моисею, а Адаму.

Но в этом же месте апостол Павел говорит о том, что было состояние и до греха, когда преступление не вменялось во грех. Тогда где же, спрашивает Ла Пейрер, мы можем такое состояние обнаружить, если закон был дан с Адамом? Следовательно, существовали люди до Адама. И из этого он делает массу всяких выводов.

В принципе вся эта конструкция ему нужна для обоснования мессианской теологии, которую он разделяет: он потом написал сочинение, которое называется «Обращение иудеев». Он считал, что вся мировая история должна кульминировать в возвращение иудеев в лоно христианства под главенством французского короля, который должен вернуть Святую Землю евреям. Впрочем, не только Святую Землю: той карте еврейского государства, которую Ла Пейрер прикладывал к своим сочинениям, мог бы позавидовать любой сионист, потому что она включала в себя, в частности, Саудовскую Аравию и Йемен.

Но что важно? В описании заключения завета Бога с Адамом мы находим целый ряд тех элементов, которые мы потом обнаружим у Гоббса. В первую очередь переход от естественного состояния к легальному описывается как transitus ad ingenium, или переход к разуму, или в другом месте он говорит, что люди immigraverunt in seipsos, то есть буквально переселились в самих себя. Он говорит о том, что переход от естественного состояния к легальному — это переход от естества к фикции.

Здесь мы можем видеть действительно один из центральных моментов конструкции Гоббса, философию которого И.Ш. Зарка охарактеризовал как физику разделения, которая основана как раз на том, что между естеством и сферой фикции, к которой относится в том числе и сфера знаков, есть цезура.

Вторая важная вещь: у Ла Пейрера Бог избирает Адама произвольно. Почему Бог имеет дело с Адамом в традиционном богословии, понятно, — потому что Адам первый человек. Но если это не первый человек, то почему Бог избирает именно Адама? И Ла Пейрер говорит, что это чисто произвольное решение и весь закон, который Бог дает Адаму, тоже произволен.

Поэтому, когда мы у Гоббса встречаем секуляризованные теологические категории наподобие Mortal God, когда Гоббс в принципе описывает механизм действия суверена, мы всегда должны видеть за этим фон, который задается такими авторами, как Ла Пейрер. На самом деле за «смертным богом» Гоббса стоит в соответствующей экзегетической конструкции подлинный Бог, Бог христианского откровения.

Таким образом, оказывается, что в конструкции Вико естественное состояние выполняет функцию предельного понятия гуманитарной эпистемологии: оно задает границы достоверного рассуждения о происхождении человеческих наций, о природе человеческой истории. У Ла Перейра оно выступает основанием выделения привилегированного сегмента истории, а именно истории еврейского народа, то есть основанием мессианизма. Наконец, у Гоббса оно является плодом умозрительной диссекции человека классической политической антропологии на естественное и политическое тело.

Петр Резвых. Начало истории и «древнейшая система человечества» в романтической науке

Я постараюсь быть кратким и обрисовать проблематику, которая, возможно, находится с концепцией Руссо в более отдаленных отношениях, чем можно было бы ожидать, но, тем не менее, как мне представляется, принадлежит к истории рецепции концепции естественного состояния именно в ее руссоистском варианте. В формулировке темы моего сообщения «Начало человеческой истории» и “древнейшая система человечества”, или древнейшая система человеческого рода» подразумеваются романтические дискуссии вокруг попыток соединить идею естественного состояния с какими-то осмысленными стратегиями изучения конкретного исторического материала — прежде всего, древнейших письменных и не только письменных свидетельств о самых ранних периодах человеческой истории.

Дискуссия эта начинается с 70–80-х годов XVIII века и в начале XIX века постепенно распространяется почти на все европейское гуманитарное сообщество, а последние отголоски ее можно услышать еще и даже в конце 20-х годов XIX века. Инициируется она вокруг вопроса, возможно ли, опираясь на рациональные аргументы, не только воссоздать некоторый ход развития человеческой истории от ее начала и каким-то образом сконструировать сам этот момент начала, опираясь на модель мысленного эксперимента и на спекулятивные аргументы, но и привязать эту конструкцию к каким-то осмысленным процедурам толкования имеющегося у нас исторического материала.

Чтобы понять, почему и сама эта идея естественного состояния, и представление о начале человеческой истории как функции естественного состояния оказались в конце XVIII — начале XIX века серьезным вызовом для гуманитарных наук, надо вспомнить, что именно в этот период резко увеличился объем и расширился спектр тех свидетельств, с которыми требовалось каким-то образом увязать умозрительную конструкцию начала человеческой истории («предполагаемое начало человеческой истории», как это сформулировал Кант в названии своей знаменитой статьи 1786 года).

Я напомню вещи, которые в этой аудитории, наверное, более или менее общеизвестны. Начиная с 70–80-х годов XVIII века и в течение всей первой четверти XIX века наблюдается настоящий бум увлечения всевозможными письменными источниками, отражающими древнюю религиозную историю разных народов. В 1770-е годы во Франции и Германии выходит целая серия изданий, которые делают доступными, с одной стороны, индийские, а с другой стороны, персидские источники: Анкетиль-Дюперрон издает свою версию перевода того, что он называл «Зенд-Авестой», вслед за ним выходит немецкий перевод этого издания и комментарий к предполагаемым авестийским текстам, сделанный Иоганном Клейкером. В 1801–1802 годах тот же Дюперрон издает свой латинский перевод «Упанишад», который вызвал большой фурор и стимулировал интерес к древнеиндийской религии и мифологии. Вокруг этих текстов завязывается большая дискуссия, потому что они оказываются серьезным вызовом, с одной стороны, для богословия, а с другой стороны, для исторических наук, прежде опиравшихся в реконструкции наиболее ранних стадий истории человечества только на античные источники.

Итак, один вызов приходит вместе с новой информацией о древневосточных культурах. Другим вызовом становится обширный поток информации о так называемых примитивных народах, то есть о населении тех вновь открытых и колонизуемых территорий, где сохранился архаический уклад жизни. Принципиальное значение в этом отношении имело программное сочинение Ж. Лафито «Нравы диких племен Америки в сравнении с нравами первобытной эпохи» (1724), но оно было только одним из множества сочинений миссионеров, открывших для европейских интеллектуалов эмпирический материал, с которым можно было бы увязать фигуру благородного дикаря, игравшую ключевую роль в руссоистской концепции истории с ее представлением о естественном состоянии как начальной точке исторического процесса.

Перед лицом этих двух вызовов оказывается необходимым каким-то образом увязать умозрительные конструкции, опирающиеся на гипотезу о наличии некоторых антропологических констант, позволяющих реконструировать это первичное, начальное состояние, с весьма обширным и многообразным корпусом исторических свидетельств и эмпирических наблюдений. Весьма показательно, что если для Канта приоритетным свидетельством в этом отношении еще оставались библейские свидетельства, то для авторов, которые конфронтируют с той же самой проблемой в 90-е годы XVIII века и в первое десятилетие XIX века, уже существует целая палитра очень разных по происхождению и стилистике текстов, которые можно было бы использовать в качестве путеводных ориентиров в оценке степени достоверности реконструкции начала истории.

Я попытаюсь обратить внимание на три важных поворотных момента в развитии этой проблематики.

Первый шаг получил наиболее яркое и симптоматичное выражение как раз в упомянутой мною в начале статье Канта, изданной в 1786 году и озаглавленной «Предполагаемое начало человеческой истории». В кантовской формулировке методические трудности, с которыми сопряжена интересующая нас проблема, проступают особенно рельефно.

В самом начале статьи Кант говорит, что, пытаясь реконструировать начало истории, мы можем опираться на некоторые предположения, поскольку это первичное начало вытекает из природы. Начало это можно не выдумывать, говорит Кант, а взять из опыта, если предположить, что в этом первом начале опыт был не лучше и не хуже, чем теперь. Это, замечает Кант, не более чем «предположение, соответствующее аналогии природы, не содержит в себе ничего рискованного», поскольку «история первого развития свободы из ее первоначальных задатков в природе человека является чем-то совсем иным, нежели история свободы в ее дальнейшем ходе, которая может быть основана только на сообщениях».

Давайте присмотримся к этому высказыванию Канта внимательнее. У нас есть, с одной стороны, первое начало, которое основано на природе и которое мы поэтому можем реконструировать, основываясь на аналогии природы, то есть исходя из гипотезы, что опыт человеческий имеет единую структуру. С другой стороны, у нас есть также «дальнейшая история свободы», реконструировать которую уже можно только с опорой на сообщения. Но ведь первое и второе нужно каким-то образом увязать друг с другом, потому что начало человеческой истории есть начало именно той истории свободы, которая известна нам в сообщениях!

Поэтому дальше Кант говорит замечательную вещь: «Однако так как предположения не могут претендовать на полное к ним доверие, а в любом случае должны представляться как способность воображения в сопровождении разума и как средство для отдохновения и здоровья души, но отнюдь не как серьезное дело, то они также не могут соизмеряться с той историей, которая относительно тех же самых событий принимается как действительное сообщение, проверка которого опирается на совершенно иные основания, чем начала чистой натурфилософии. В силу этого, а также потому, что я здесь предпринимаю просто увеселительную прогулку, я могу позволить себе заручиться разрешением пользоваться священным документом, как картой, и вообразить себе, что мой путь, который я совершаю на крыльях фантазии, хотя не без путеводной нити, прикрепленной разумом к опыту, пойдет как раз по той линии, которая в этом документе исторически начертана». Из следующей фразы ясно, о каком священном документе идет речь, потому что Кант говорит: «Читатель откроет страницы последнего (1-я книга Моисеева, главы со II–VI) и шаг за шагом проследит, совпадает ли путь, который указывает история, с тем, который философия избирает на основании понятий».

Таким образом, Кант имеет в виду следующее. Можно сделать некую философскую, даже натурфилософскую (Кант так и говорит) реконструкцию начального природного состояния, опираясь на гипотезу о единстве и единой структуре человеческого опыта, но эту реконструкцию необходимо затем спроецировать на свидетельства, которые имеются в нашем распоряжении как исторически авторитетные, взяв в качестве масштаба для их оценки именно сконструированную по совершенно иным правилам модель естественного состояния.

Попытку такого рода как раз и предпринимает Кант, причем его реконструкция (Кант активно апеллирует в ней к аргументам Руссо и частично эти аргументы критикует, но я сейчас не буду ее подробно анализировать, поскольку меня интересует здесь немножко другой поворот) содержит два очень важных ключевых момента. С одной стороны, Кант стремится максимально натурализовать, максимально натуралистически проинтерпретировать те ситуации, которые описаны в священном тексте. Можно даже сказать, что он последовательно использует натуралистическую редукцию как метод толкования Писания. С другой стороны, в умственном эксперименте, который он ставит, явно прослеживается постоянная оглядка на вполне определенный узнаваемый сценарий, знакомый его читателям из библейского повествования. Например, Кант предлагает исходить из допущения наличия как минимум двух разнополых человеческих существ (поскольку первые люди должны нуждаться друг в друге для того, чтобы их коммуникация была необходимой), из ситуации, когда человек находится в некоем безопасном месте, где ему не угрожают звери и прочие опасности и т.д. Хотя Кант обосновывает и объясняет все эти допущения вполне натуралистически, важным основанием выбора допущений становится библейское описание ситуации первых людей, которое он как бы все время держит перед собой, как он сам говорит, в качестве карты, в качестве путеводного ориентира.

Эта любопытная амальгама из натуралистических аргументов и экзегетики Священного писания, которую мы наблюдаем в статье Канта, мне кажется, довольно наглядно иллюстрирует проблему, перед лицом которой оказываются люди, конфронтирующие с историческим свидетельством, но одновременно вооруженные картиной естественного состояния как средством интерпретации. Однако если с единственным библейским свидетельством процедуру, подобную кантовской, можно провести более или менее успешно (и в кантовском толковании действительно есть остроумные, довольно меткие утверждения), то в отношении тех новых свидетельств, о которых я говорил в начале доклада, это осуществить очень трудно — и потому, что они в 1770–80-е годы появляются в огромном количестве, и потому, что их и друг с другом-то иногда трудно согласовать. Поэтому те научные дисциплины, которые с этим материалом волей-неволей должны были иметь дело (а это, прежде всего, с одной стороны, классическая филология, а с другой, богословская экзегетика), оказались перед необходимостью, опираясь не только на библейское свидетельство, но и на множество небиблейских текстов, сопоставлением с которыми историческое содержание библейского свидетельства должно быть верифицировано, распознать в полученном таким образом согласованном свидетельстве многих источников черты естественного состояния.

Эта идея оказала довольно сильное влияние на иерархизацию источников по их ценности для филологического и исторического исследования. Благодаря проекции «естественного состояния» на разные источники оказывается, что большую ценность для исторического исследования представляют те из них, в которых это первоначальное состояние, нами умозрительно реконструированное, опознается с большей достоверностью.

Таким образом, содержательная конструкция естественного состояния становится инструментом, позволяющим нам сформировать каким-то образом исторический источник. Это уже прямо предвещает романтические принципы отношения к исторической ткани! Поэтому оказывается, например, что тексты, содержащие архаические предания, гораздо интереснее и важнее, что они более ценны для исторического исследования, чем тексты, имеющие классический статус, то есть обладающие исторически нормативным значением. Именно под влиянием этой идеи осуществляется поворот гуманитарных наук к интенсивному изучению всевозможного мифологического материала.

Ключевой фигурой в этом процессе был замечательный немецкий филолог Христиан Готлоб Гейне, с чьим именем я условно связал бы второй шаг в развитии проблематики начала истории и «древнейшей системы человеческого рода». Именно Гейне, опираясь, с одной стороны, на прямо заимствованные от Руссо представления о естественном состоянии как состоянии, в котором в начале истории находилось все человечество, а с другой стороны, на вполне корректный филологический анализ библейских свидетельств и целого ряда других текстов, впервые заявил, что мифические тексты именно потому, что они отражают это самое древнейшее состояние, не могут измеряться теми дискурсивными правилами и вообще теми нормами анализа текста, который мы применяем к тексту, за которым стоят какие-то авторские интенции. По мысли Гейне, мифическая речь устроена совершенно иначе, нежели любая другая, а потому требует специального, особого инструментария для раскрытия своего смыслового содержания.

Интересно, что в обосновании этой идеи Гейне опирается не только на описание первобытного состояния, аналогичное тому, что мы находим у Руссо, но и на эмпирические свидетельства, почерпнутые им из миссионерских сообщений о религиях дикарей. Гейне выдвигает идею, согласно которой специфика мифической речи может быть понята тогда, когда мы, имея перед собой древний мертвый источник и сопоставляя его данные со свидетельствами миссионеров о том, как примитивные народы объясняют свое происхождение, извлекаем из этого сопоставления новый инструментарий в том числе и для филологической герменевтики.

Эта идея поразила современников. У Гейне была масса учеников, из числа которых вышли впоследствии крупные филологи-классики начала XIX века, такие, например, как Готфрид Герман, Фридрих Август Вольф и целый ряд других. Вольф выдвинул, как вы знаете, идею компилятивного характера гомеровского текста; он, можно сказать, расщепил гомеровские поэмы на несколько слоев, относящихся к разным историческим эпохам. Вслед за ним Готфрид Герман потребовал выявления как раз в гомеровском эпосе тех слоев, которые действительно репрезентируют мифическую древность.

Одним словом, идея Гейне оказалась необыкновенно продуктивной именно потому, что в ней соединились три момента: (1) идея естественного состояния, (2) возможность опознать признаки этого естественного состояния, сконструированного спекулятивным путем, в некоторых древних текстах и (3) возможность подтвердить правильность или адекватность этой реконструкции сопоставлением с современными сообщениями о специфике сознания древних народов в других географических зонах.

Следующим, третьим важным шагом становится преодоление напряжения между спекулятивной конструкцией и необходимостью как-то интегрировать в нее разнородные исторические свидетельства. Преодоление этого напряжения становится возможным благодаря появлению всевозможных проектов спекулятивной натурфилософии, которые вместо разграничения природы и истории (как мы это видели у Канта, где четко разделены начало истории и «дальнейшая история свободы») вводят некоторую континуальную преемственность между ними.

Именно на натурфилософском базисе идеи Гейне были переосмыслены самыми амбициозными и безумными теоретиками мифологии в начале XIX века. Ярким примером может послужить здесь Йозеф Гёррес, замечательный философ и теоретик мифологии, выступивший в 1810 году с широкомасштабным сочинением под названием «Мифическая история азиатского мира». Этот трактат может послужить замечательной иллюстрацией третьего шага в развитии проблематики естественного состояния в романтической мысли. У Гёрреса состояние непосредственности, мыслимое как начало человеческой истории, благодаря переводу на натурфилософский язык становится основанием для преодоления разрыва между спекулятивной реконструкцией и свидетельством источников.

Вот что пишет Гёррес в самом начале «Мифической истории азиатского мира»:

«В истории этого времени — высшее природное единство, ничто ложное, никакой обман не измышляются в нем, как в физических законах; ранний человек — артикулированное слово, высказанное землею, как мир есть слово Бога; в речах, которые он ведет, продолжает звучать смутный язык стихий, в нем можно различить своеобычное наречие каждой из них. Потому история эта необходимо должна быть переходом физики в жизнь […]»

Смотрите, как интересно он пишет: вначале богословская терминология сплавляется с лексиконом, заимствованным из руссоистской конструкции естественного состояния и руссоистской же теории происхождения языка (естественный язык Руссо становится здесь «смутным языком стихий»), а из последней фразы становится ясно, что благодаря такому натурфилософскому сращению религиозного, философского и естественно-научного языка становится возможным помыслить переход от естественного состояния к историческому не как скачок, а как плавный переход физических законов в органическое становление, раскрывающееся в пределах истории.

А дальше следует очень любопытный пассаж, где Гёррес описывает это естественное состояние, увязывая его, с одной стороны, с современным ему философским жаргоном, а с другой, с новомодными естественно-научными или, если угодно, квазиестественно-научными темами — животным магнетизмом, месмерическим сном и т.п.:

«Человек в этот период пребывает в сомнамбулическом состоянии, как в магнетическом сне, не осознающий своего сознания, он бродит в более глубоком сознании мира; его мышление — это сновидения в глубоких нервных судорогах; но сны эти истинны, ибо они суть откровения природы, которая никогда не лжет, юной, подвижной, неизолгавшейся жизни без греха и бесчиния; поэтому все, что противоречит этому сновидческому характеру и этому пластическому естественному языку, будет без колебаний рассматриваться как творение позднейших времен […]»

То есть теперь для Гёрреса конструкция естественного состояния, в которой решающую роль играет натурфилософский аргумент, оказывается критерием, по которому он определяет, какие свидетельства более ранние, какие нет: те, которые соответствуют представлению о сомнамбулическом характере сознания первых людей, те и суть более ранние! Эта идея имела колоссальные последствия для всей практики гуманитарных наук начала XIX века. На ее основе Гёррес и другие его соратники, в частности Фридрих Крейцер, восстановили в правах уже, казалось бы, многократно раскритикованное представление о том, что герметические свидетельства о египетском влиянии на античную культуру — это не позднейшие домыслы, а действительно древние документы, и что в них якобы действительно сохранилось первейшее свидетельство естественной жизни. Таким образом, попытка решить методическую проблему, неизбежно возникающую при попытках превратить идею естественного состояния в эвристический инструмент для историка, привела к радикальным изменениям в самих представлениях о методах работы с историческим материалом.

Александр Марков. Предполагаемое начало человеческой истории: скрытое влияние одной идеи Руссо в православных регионах Европы

Просвещение в отдаленных регионах Европы, к которым относятся прежде всего Балканы, было весьма драматичным процессом, так как оно должно было изобрести суверенное знание в условиях, когда нет суверенного государства и той элиты, которая может быть восприимчива к этому знанию. Поэтому «энциклопедические» проекты в этих регионах были обречены на неудачу: таксономия знания, исходящая из невыразимого начала общенаучного авторитета, не была возможна там, где еще нужно было доказать возможность государства, которое санкционируется этой наукой и в момент санкции и осуществляет научное производство. Момент, где arts переходят в métiers, оказывался отложен на неопределенное будущее, и эта пустота заполнялась многочисленными учебниками, которые должны были запрограммировать политику и экономику еще не возникших национальных государств, создать жесткую понятийную сетку для всякого будущего события. И здесь как раз интересно то, что идея «естественного состояния» находила на периферии Европы множество сторонников, независимо от их политических и конфессиональных убеждений, потому что именно она позволяла вообразить отсутствующую субстанцию res publica, от которой исходят все санкции на правильное знание.

Рассуждая о начале человеческого состояния, Руссо опирался на двусмысленность слова origine — «начало» и «происхождение». Если нечто начинается в какой-то момент, то ничего не мешает переопределить это как «момент» истории, всякое осмысление истории, всякое отношение с историей мысля тогда как процесс «происхождения». Поэтому критика исторического наследия и возможна не просто как критика отдельных ошибок или преступлений, но как критика разрыва отношений, разрыва с правильным «моментом». Но если языки, в которых этот латинизм есть, вполне усваивают мысль Руссо, то обращение к Pax Orthodoxa меняет всю картину. Origine имеет два перевода на греческий язык: καταγωγή и προέλευσις. В славянских языках, которые исконно калькировались с греческого языка, эти семантические различия не только не сглаживаются, но обостряются. Первое слово означает движение от общего к частному, а второе — от предпосылок к выводу. Иначе говоря, греческие просветители должны были видеть историю, с одной стороны, как натурализацию логики (исторические события «происходят» так же, как происходят логические построения), а с другой стороны — как постоянную фиксацию общечеловеческого опыта в некоторых частностях. И когда мы обращаемся к попыткам поздних греческих просветителей писать историю Греции или же создавать учебники по отдельным наукам для будущего национального государства (скажем, Афанасий Стагирит), то мы видим в точности именно результат такой рецепции Руссо. Перед нами движение не таксономическое, от рода к виду, а от вида к роду, одновременно натурализирующее исторический процесс и превращающее его в некое выспреннее политико-юридическое описание самых общих, самых общеизвестных событий. Nation—building в греческом мире поэтому начинался не с изобретения отдаленного прошлого, а с понимания современных событий, таких как событие революции, как естественных моментов бытия.

История мыслилась греками как дело династии историков, «история везде раскинула свои ветви», то есть она мыслилась как некоторый саморазвивающийся нарратив, который теперь нуждается в подпорках. Мнение, что Адам писал учебники, в том числе учебники по истории, погибшие во время потопа, — именно такая гибель соответствует интуиции Руссо о том, что до упадка, до цивилизации, не требовалась и гармонизация, но каждое откровение раздавалось как чистое сообщение и гибло только под гнетом обстоятельств. Эти подпорки оказываются одновременно инстанциями развития и инстанциями контроля: внесение в историографию географического или философского принципа означает полный пересмотр всех данных и при этом усиленную нарративизацию тех событий, которые до этого сами говорили за себя. Получалось, что историки, составляя именно некую династию, и осуществляют тотальную политику, изменяют сам облик политики и само понятие о ней.

При этом те просветители, которые все же ориентировались на «Энциклопедию» (либо же на политическое вольномыслие, понятое, правда, миметически, а не в порядке интеллектуальной дискуссии, как вольнодумец А. Кораис), вовсе не считали, что история всякий раз легитимирует себя моментальным письмом; напротив, они настаивали на том, что, только раскрывая жанровые особенности письма различных историков, можно понять и истоки исторического опыта, пережить историю как экзистенцию. Они исходили из простого движения от родов к видам, а не из обратно направленной легитимации рода через изначальный вид, как у Руссо и у целого ряда греческих авторов учебников по различным наукам.

Но как только мы начинаем говорить об общественном договоре, мы опять сталкиваемся с филологическим недоразумением: французскому contrat соответствует греческое συμβόλαιον, которое означает именно подписанный, заверенный договор. «Теория неформального контракта», столь любимая многими современными экономическими теориями, в греческом мире невозможна; всякий контракт должен быть формализован и главное, стать двусторонним не только по факту, но и по намерениям. Если европейское понимание договора — это принуждение, насильственный аспект которого растворен в аксиологии уже заключенного контракта (контракт выгоден всем или, по крайней мере, обеспечивает общее поле выгоды, и поэтому уже не так важно, кто к кому кого принуждал), то понимание договора в Pax Orthodoxa — это то самое, которое мы знаем в различных параполитических формах как, например, славянофильскую «соборность», исходящую из отсутствия единого центра легитимации, замененного взаимной воображаемой санкцией.

И здесь происходит важный момент в понимании исторической событийности: с привычной европейской точки зрения порядок суверенитета, «моментально» осуществляемый как независимость, и порядок полезности, «моментально» осуществляемый как рост производства, сходятся только на аксиологической шкале в рамках идеологии nation-building. Именно в этой идеологии можно вернуть эти моментальные слепки, эти горизонты текущего понимания ситуации, к начальному событию. Начальное событие потому и естественно, что не выставляет никаких условий, в которых ему самому придется быть слепым актором, быть «искусственным», быть постоянно производящейся условностью, эксплуатируемой в каждом интеллектуальном усилии и намерении. Руссо, более других просветителей критиковавший эксплуатацию ресурсов государственными или церковными организациями, равно как и различные «условности», оказался единственным последовательным сторонником независимости социальных событий, которые наследуют прежним событиям кумулятивно, а не миметически: не путем воспроизведения прежнего события, перехода знания в действие, но только своей подлинностью или неподлинностью, похожестью на него или зловредной непохожестью.

Тогда как в рецепции мысли Руссо в Pax Orthodoxa, исходящей из возможности историков и интеллектуалов превратить любое политическое событие в «естественное», получается, что независимость и принесение пользы теснейшим образом связаны. Более того, первое есть условие для второго, и при этом они образуют саму материю органического развития политической жизни. Нам известны довольно грубые декларации «национальной самобытности», которые гремели в России: независимость считалась залогом могущества, и при этом она же была признаком могущества; и тогда сразу же речь заходила о том, чтобы всех облагодетельствовать, в том числе материально. Перед нами автаркия изобилия, заменяющая какой-либо конкретный политический проект.

Но интересно, что именно проект Руссо был воспринят не только в области политических наук, но даже в естественных науках. Достаточно упомянуть о болгарском враче и метафизике уже чуть ли не позитивистской эпохи Петере Хаджи-Бероне, который мыслил мир именно как реализацию изначальной его энергетической заряженности и не замечал, что сама структурированность мира подразумевает изначальную диспозицию различных зарядов, которые в намерении взаимодействовать только и могут образовать структуру. Но Берон именно мыслит в восточнохристианском, а не в западноевропейском понимании договора как благополучно и удачно исполняющегося намерения. Тогда структурные элементы мира или истории будут просто бескачественными моментами, тогда как качеством будет обладать то, что есть одновременно единственное и неповторимое воплощение естественности. Естественность воплощает сама себя и во всякий момент есть не придание событиям качества бытия (скажем, превращения страстей и интересов в социальное бытие, через общие миметические правила), но напротив, просто мысль об этой естественности, чисто интеллектуальная работа, или, как говорили русские славянофильские и неославянофильские мыслители, «умозрение».

При этом нужно заметить к чести греческих просветителей-руссоистов, что их позиция была нейтрализована одним важным моментом: греческая исконность признавалась изначально составной, древнюю Грецию, которая как бы является отправной точкой всякого подлинного чувства, составили различные племена. Европейские филэллины просто выносили этот вопрос за скобки, считая племенную организацию чем-то несущественным, точнее, некоторым декоративным моментом, который существует вне исторического времени: поэтому они воспринимали современных им греков как «племя», а не как «нацию» или «народ». Тогда как греки изнутри видели себя народом и поэтому не могли принять вульгарный руссоизм близко к сердцу, понимая, что их исторический путь — путь проб и ошибок, путь становления нацией через множество испытаний, а не через момент связи с изначальным идеалом. Тогда как в России отсутствие пафоса дистанции, вместе с восприятием самих себя как недоделанной нации, и привел к тому, что натурализация политики, вместе с глорификацией аксиологии, расцвела пышным цветом, роковым образом влияя на всю интеллектуальную жизнь.

Материалы подготовлены при поддержке РГНФ, проект 12-03-00482 «Объективность, достоверность и факт в гуманитарных науках раннего Нового времени: историческая реконструкция и пути рецепции».

Комментарии